Conosci Turano Lodigiano

Pubblicato il 7 luglio 2007 e aggiornato periodicamente in base alle notizie che si riesce a reperire man mano

Veduta Panoramica di Turano Lodigiano

- Il percorso storico dell’area in cui si trova Turano Lodigiano

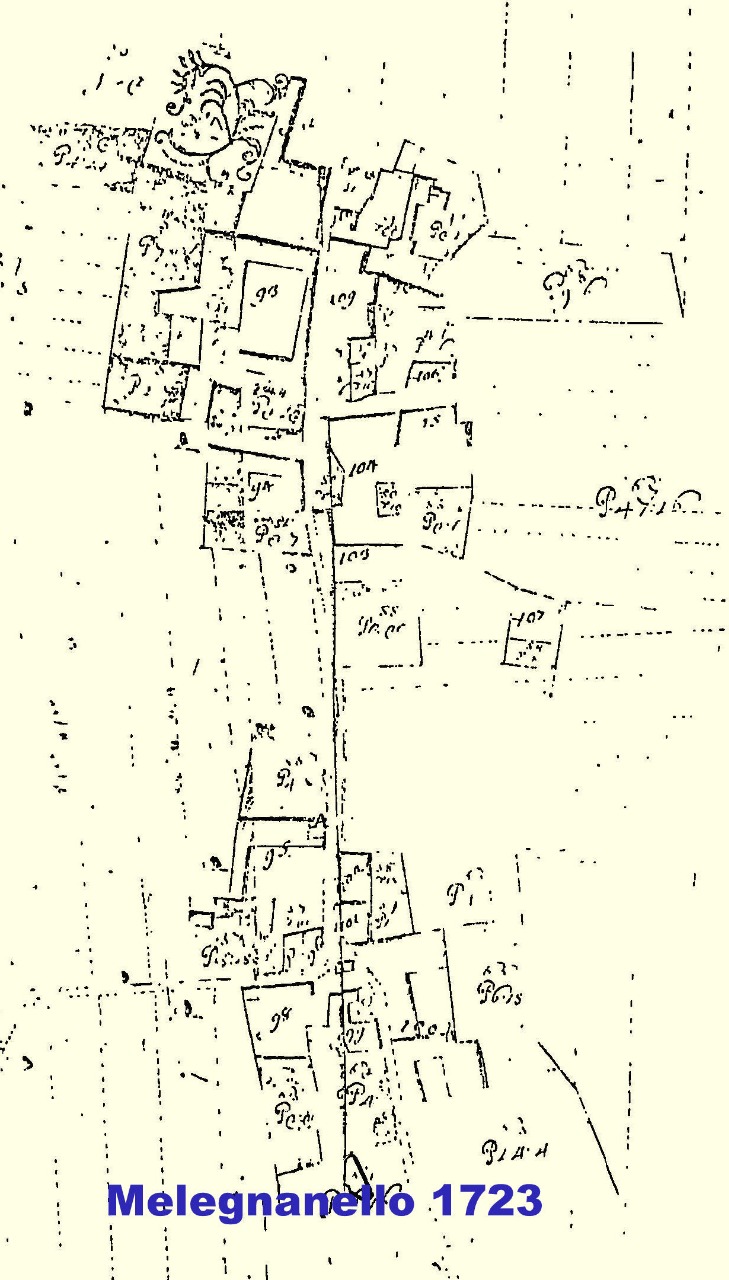

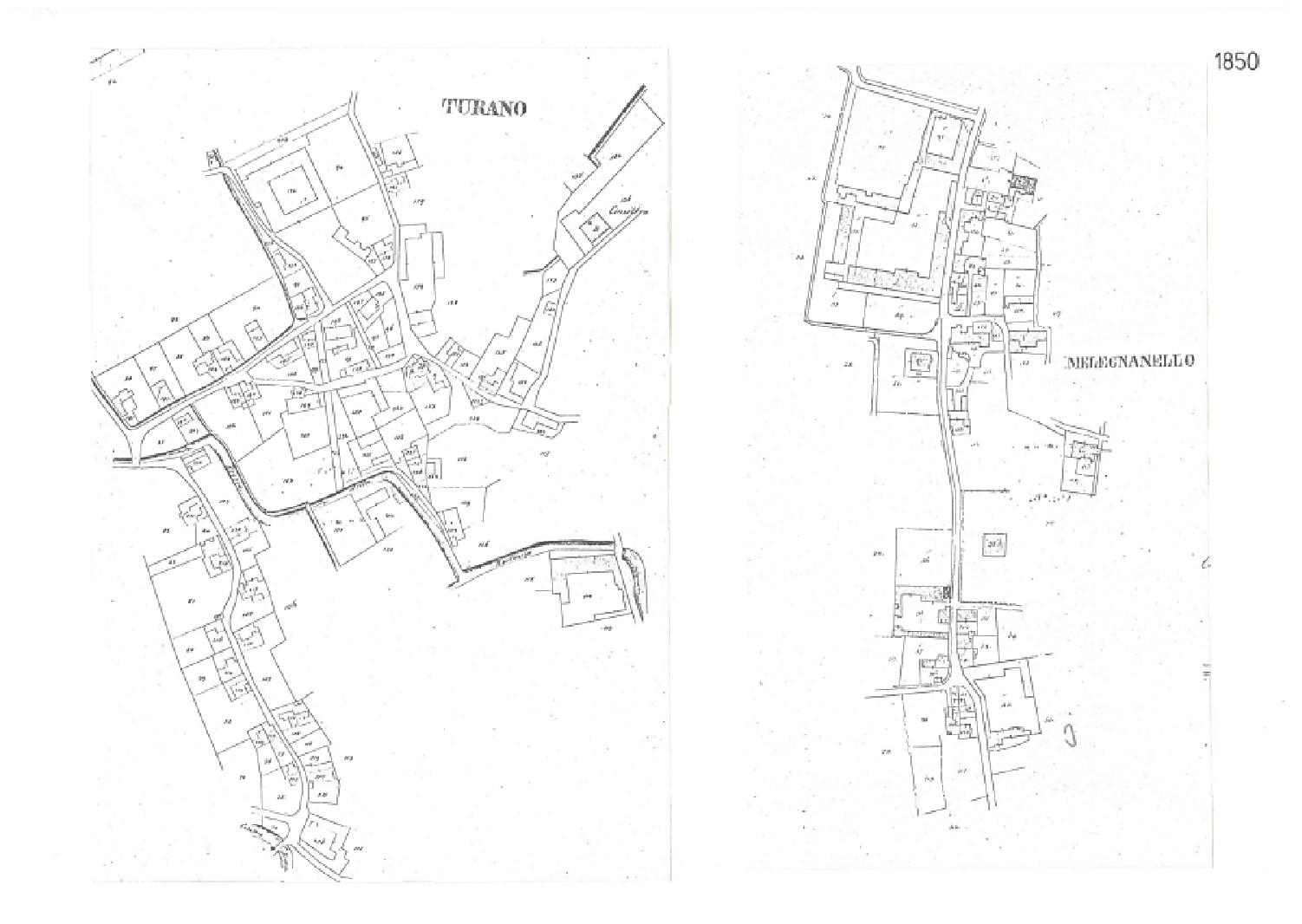

- Cartografia storica di Turano e di Melegnanello

- Edifici storici

- Edicole dei Santi

- Piste Ciclabili e Pedonali

- Aree Agro-Faunistiche

- Il Lago Gerundo e il Drago Tarànto o Tarantasio

Prefazione

Trovarsi a vivere a Turano Lodigiano dopo oltre 50 anni di vita passati in una città convulsa come Milano, non è certo un bell'impatto, non ci sono cinema ne teatri, non ci sono piscine, non ci sono locali di divertimento, ci sono solo tre bar, di cui uno nella frazione di Melegnanello e un'altro all'oratorio che però è legato agli orari d'apertura dello stesso, un ufficio postale, uno sportello bancario aperto solo qualche giorno alla settimana, i negozi si contano sulle dita di una mano e sono sempre più insidiati dalla presenza dei supermercati, che anche se sono a circa dieci chilometri di distanza fanno sentire la loro influenza sui loro incassi. Cosa può fare una persona, dopo una vita dedicata al lavoro e ancora abbastanza in salute? Chiudersi in casa di fronte al televisore con i suoi programmi ? No assolutamente, ti fanno il lavaggio del cervello!!! Andare al bar e sedersi li tutto il giorno con davanti una bottiglia di vino? Tanto meno ci si rincitrullisce!!!! Allora non resta che armarsi di una bella bicicletta e cominciare ad esplorare il territorio che ci circonda, o ancora meglio, scegliere un bel paio di scarpe adatte e andare finchè non si è veramente stanchi, io ho fatto questa ultima scelta dopo un paio di cadute dalla bici nei percorsi fuori strada. Così ho cominciato a scoprire le bellezze di questo territorio, il suo verde,

(guarda questo video per ammirare lo stupendo potere della natura), clicca qui>video.repubblica.it/natura/lo-sbocciare-delle-piantine-il-timelapse-e-ipnotico/134148/132689  i suoi campi,

i suoi campi, i suoi canali,

i suoi canali,

i suoi fiumi,

anche quando non scherzano

il suo cielo,

le sue albe, i suoi tramonti,

i suoi tramonti,

la sua storia, le sue leggende.

le sue leggende.

Domandando, curiosando, leggendo, consultando, ho trovato notizie, immagini e luoghi che anche coloro che sono nativi di questi luoghi spesso non conoscono. Queste mie informazioni/impressioni le ho raccolte qui di seguito ad uso di coloro che possono esserne interessati.

Riferimenti:

La stesura di questa serie di informazioni, ha lo scopo di cercare di riunire in un unico spazio (anche se solo in modo sintetico) dati che si trovano sparsi in diversi luoghi e su diversi documenti, pertanto non costituiscono un percorso di assoluta certezza.

-

parte è frutto di ricerca personale

-

parte è tratta da www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede

-

parte sono spunti dal libro di Don Aldo Zaini "Turanum storia di Turano Lodigiano"

-

parte sono spunti dal libro di GIACOMO MASSIMO BASSI "Turano Lodigiano e la sua gente nel 1900"

-

parte é tratta dal PGT di Turano Lodigiano

-

parte è tratta da un articolo del Comitato Vivere l'Acqua pubblicato a cura di Carlo Pisati su "Ritmi del maggio 2013" notiziario dell'Amministrazione Comunale di Turano Lodigiano

-

i dati sul lago Gerundo sono tratti da Wikipedia.it

Ci sono varie tracce di quale potrebbe essere il nome originario di Turano, si trovano infatti indicazioni quali: Tuiranum, Taurianum, o Turranum, tutti, o derivanti da toponimi di origine celtica o di origine romana Turris amnis -Torre del fiume, o addirittura di origine greca Turannos - potente signorotto che dominava con pugno di ferro la zona. Nulla lo conferma, solo seguendo un percorso storico, che va dalla conquista da parte di Roma, di quella fascia di territorio, che oggi chiamiamo pianura padana che negli anni intorno al 220-130 a.C.(avanti Cristo) diviene terreno di aspri scontri, già nel 218 a.C. quando le legioni Romane cercano di arrestare l’avanzata di Annibale Barca generale Cartaginese, che aveva attraversato la Spagna, la Francia e le Alpi con le sue truppe e decine di elefanti, travolgendo nella loro avanzata tutte le legioni che gli si oppongono, i Romani tentano di poter godere di un vantaggio cercando di usare il fiume Ticino come baluardo, ma ancora una volta l’avanzata delle truppe di Annibale è inarrestabile, i Romani vengono ancora sconfitti, ma organizzano una nuova linea di difesa sul fiume Trebbia dove però subiscono una nuova disfatta, devono passare ben 17 anni, nei quali Annibale scorazza per i territori Romani, nel 202 a.C., i Romani riescono a sconfiggere Cartagine e successivamente nel 146 a.C. a raderla totalmente al suolo. Eliminato questo nemico Roma riesce a portare un lungo periodo di tranquillità ed

espansione dei suoi territori. Nel 69 d.C.(dopo Cristo) si ha il primo accenno al nome di Turano, secondo i testi a cura di Lodovico Chiesa, ( Vita di S. Siro libro 2 cap. I°), che descrive il passaggio di S. Siro proveniente da Aquilea quando sostò a Turano e in località Melegnanello per proseguire successivamente per Pavia , poi ottocento anni nei quali non si sa più nulla di Turano.

Nel 69 d.C.(dopo Cristo) si ha il primo accenno al nome di Turano, secondo i testi a cura di Lodovico Chiesa, ( Vita di S. Siro libro 2 cap. I°), che descrive il passaggio di S. Siro proveniente da Aquilea quando sostò a Turano e in località Melegnanello per proseguire successivamente per Pavia , poi ottocento anni nei quali non si sa più nulla di Turano.

Segue una fase di decadimento della potenza di Roma ed iniziano le invasioni dei popoli barbari, primi i Visigoti negli anni dal 397 d.C. al 401 d.C.(dopo Cristo) poi gli Unni nel 452 d.C. infine gli Ostrogoti nel 489 d.C. le legioni Romane si erano dissolte assieme allo splendore di Roma, solo con l’intervento delle forze dell’Impero Romano d’Oriente, che ha come capitale Bisanzio la città fondata da Costantino, si riesce a sconfiggerli e scacciarli nel 535 d.C. e fino al 568 d.C. quella che oggi chiamiamo Italia rimane sotto il dominio dell’Impero di Bisanzio, quando i Longobardi dopo una serie di scontri con immense devastazioni e massacri ne assumono il controllo, il territorio e le popolazioni escono da questo periodo con un impoverimento generale , il continuo transito di eserciti contrapposti sottopone la popolazione a svariati spostamenti con la perdita dei raccolti, perché bruciati assieme ai villaggi o addirittura la mancata semina dei terreni, tanto che verso il 540 d.C. una tremenda epidemia colpisce tutto il territorio, in questa situazione di caos, miseria, incertezza, emerge il potere della chiesa cattolica che è l’unica forza in grado di dare la protezione che i più deboli cercano, riesce ad organizzare la distribuzione di viveri, elemosine e fronteggia anche il potere degli eserciti, già verso il 600 d.C. possiede ricchezze e terreni, in questo modo, attraverso gli ordini monastici di cui Benedetto da Norcia è il precursore, con la sua Regola, dà l’indicazione ai monaci di non limitarsi a pregare, ma di prestare attenzione ai poveri e agli sbandati, di coltivare la terra, di costruire gli strumenti da lavoro, di studiare e conservare le grandi opere del passato, si costruiscono quei complessi di rifugio e preghiera che sono i monasteri, nei quali insegnano ai rifugiati l’arte della coltivazione, della tessitura, dei lavori artigiani, si può dire che, dal loro insegnamento si sono poste le basi dell’industria del Medioevo.

E’ solo con il sorgere della potenza dei Franchi che si comincia ad invertire lo stato di arretratezza ed imbarbarimento in cui è piombata tutta l’Europa, i Franchi riescono a sconfiggere gli Arabi, che avevano già conquistato la Spagna e una parte della Francia, a Poitiers nel 732 d.C. poi nel 754 d.C. sconfiggono anche i Longobardi che controllavano l’Italia,. presentandosi così come i difensori della chiesa cattolica e di conseguenza di Dio, di cui il Papa è il suo rappresentante terreno, creano il Sacro Romano Impero, del quale viene incoronato imperatore nel 799 d.C. da Papa Leone III, il figlio di Pipino il Breve, Carlo I detto Magno, che riesce a mantenere unito l’impero fino alla sua morte nel 814 d.C. poi passa al suo erede Ludovico il Pio fino alla sua morte nel 840 d.C., ne segue un periodo di lotte tra gli eredi, che si conclude con la deposizione dell’ultimo dei suoi eredi e re dei carolingi Carlo il Grosso nel 887 d.C. Attraverso alterne vicende l’Italia nel 888 d.C. è governata da Berengario I il quale viene poi sconfitto e spodestato da Rodolfo di Borgogna nel 923 d.C. E' nel 924 d.C. che il nome di Turano, riemerge dal buio in cui era scomparso, a seguito della calata degli Ungari che riducono in rovina il Castello di Turano e nell'atto di vendita delle sue ruine si fa menzione anche del palazzo di Vairano da vendersi anch'esso perchè ormai indifendibile. Nel 927 d.C. il nome di Turano viene citato nuovamente in un documento in relazione all’esenzione del pagamento delle decime concessa dal vescovo di Lodi al monastero di San Pietro di Lodivecchio, nel corso del Medioevo la località ricorre nella documentazione soprattutto per i diritti esercitati su di essa dall’episcopato lodigiano. Nel 1218 il vescovo Ottobello fece costruire un ospedale a Turano che era un luogo di frequenti passaggi di pellegrini e viandanti, tanto che Alberto Vignati per la sua misericordia ne costrui un altro analogo come da legato del 1229. Nel 1437 i piccoli ospedali vengono chiusi a favore di quello più grande di Lodi. Il convento di San Lorenzo dell’Ordine dei Servi di Maria viene istituito nel 1485 dal conte Lorenzo Mozzanica; i frati ne prendono possesso solo il 15 maggio 1502 (Agnelli 1917; Sebastiani 1989) In età spagnola intorno al 1550 , quando il Contado lodigiano fu suddiviso nei Vescovati Superiore, di Mezzo, Inferiore di Strada Cremonese e Inferiore di Strada Piacentina, Turano apparteneva al Vescovato Inferiore di Strada Cremonese (tassa dei cavalli); parte del feudo dei Mozzanica, secondo la relazione di Gian Francesco Medici al visitatore de Haro nel 1609 contava 150 fuochi (Vigo 1983); il Convento di San Lorenzo nel 1619 conta tre frati, quattro frati nel 1690, sei frati nel 1750 ( Descriptio 1619 p. 128 Descriptio 1690 p. 265;Zambarbieri 1983 p 88). Nel 1629 il territorio di Melegnanello fu oggetto alle sopraffazioni e violenze delle soldataglie dei lanzichenecchi che erano dirette all'assedio di Mantova.

Durante il dominio Austriaco, il Comparto territoriale del 1751 il comune figura con Casa Calderari, Casa del Molinaro, Casa del Torchio, Casa dell’Osteria, Casa della Cura, Regonella, Cassina della Braila, Mirabello e Torre, Cassina Nova, Cassina dei Padri di S.Lorenzo e Mairaga ( Compartimento Ducato di Milano 1751) nello stesso torno di anni, l’inchiesta disposta dalla Regia Giunta per il Censimento accertò che Turano contava 618 abitanti ed era feudo dei Calderai, che l’avevano acquistato dai Cadamosto(Agnelli 1917) Rappresentante del feudatario era il podestà -abitante a Milano- che riceveva dalla comunità trenta lire annue d’onorario e che era rappresentato in loco da un luogotenente, esentato dal carico annuale, il console di Turano quindi prestava annuale giuramento sia all’attuario feudale, sia al podestà di Lodi. Privo di organi consiliari, il comune era amministrato da due deputati, uno eletto per il reale, l’altro per il personale, estratti a sorte annualmente tra i maggiori estimi. Completava l’organico amministrativo un cancelliere, stipendiato con quaranta lire all’anno e responsabile delle scritture, che consistevano negli ordini e nei registri dei “riparti antichi” consegnati agli esattori allo scadere del loro mandato. La riscossione delle taglie era affidata a un esattore, nominato con asta pubblica e con mandato biennale (risposte ai 45 quesiti, cart. 3048). Nel 1753 il comune era ancora compreso nel vescovato Inferiore di Strada Cremonese ( Indice pievi Stato di Milano, 1753) Nella seconda metà del 1700 la suddivisione in Città e Contado venne meno in seguito all’applicazione della riforma Teresiana; i vescovati vennero suddivisi in 24 Delegazioni, ognuna delle quali composta da un numero variabile di comunità: in seguito a tale riassetto, dunque Turano risulta compreso nella XVI delegazione ( editto 10 giugno 1757). Alla riorganizzazione del territorio non se ne affiancò una istituzionale; in linea di massima (con poche eccezioni), l’organizzazione politico-istituzionale delle singole comunità restò invariata. Quindi mantennero le tradizionali (naturalmente dove presenti) i convocati generali degli estimati, i deputati e i sindaci. Il convento di S. Lorenzo dell’Ordine dei Servi di Maria viene soppresso il 5 febbraio 1772 con dispaccio del 5 settembre 1771 (Camagni, Timolati 1885, p. 128; Elenco clero Stato di Milano) La riforma stabilita nel 1757 restò in vigore sino al 1786, anno durante il quale il governo austriaco decretò una nuova riorganizzazione dello Stato che prevedeva la suddivisione del territorio in otto province ( Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo e Gallarate) in forza dell’editto del 26 settembre 1786, il comune di Turano faceva parte della provincia di Lodi e in particolare della XVI Delegazione, Vescovato Inferiore (editto 26 settembre 1786 c).

Il territorio passa sotto il controllo dei Francesi che ne decidono una nuova suddivisione, secondo la legge del 1 maggio 1798 di organizzazione del Dipartimento dell’Adda, il comune di Turano faceva parte del distretto Castiglione (legge 12 fiorile anno VI a). L’assetto politico-amministrativo stabilito con tale legge, però viene superato poco dopo. Il 26 settembre 1798 venne emanata la legge di organizzazione di diversi dipartimenti della Repubblica, tra i quali quelli relativi ai comuni del Lodigiano: il dipartimento dell’Alto Po e quello dell’Olona (legge 5 vendemmiale anno VII) Turano venne incluso nel distretto IV del dipartimento dell’Alto Po.

Dopo i rovesci del 1799 e l’effimera restaurazione austriaca, il 13 maggio 1801 venne ripristinato il dipartimento dell’Alto Po (legge 23 fiorile anno IX) suddiviso in soli quattro distretti ( Cremona, Lodi, Crema e Casalmaggiore). Il comune divenne parte del III distretto con capoluogo Lodi, Cantone V di Casalpusterlengo. Era inoltre un comune di III classe e contava 635 abitanti. Nel 1809 venne introdotta una nuova organizzazione territoriale che prevedeva l’aggregazione di più comuni in un unico comune denominativo. Turano risulta così aggregato a Melegnanello (decreto 4 novembre 1809 c)

Ancora una volta il territorio passa nelle mani degli austriaci, con l’attivazione dei comuni in base alla compartimentazione territoriale del regno Lombardo-Veneto il comune di Turano inserito nella provincia di Lodi e Crema, apparteneva al distretto V di Casalpusterlengo (notificazione 12 febbraio 1816) La compartimentazione del 1844 lasciò in buona parte inalterata l’organizzazione della provincia in nove distretti. Nel 1844 Turano apparteneva al distretto di Casalpusterlengo ( notificazione 1 luglio 1844) in seguito alla notificazione del 23 giugno 1853 i distretti della provincia di Lodi e Crema pur composti dallo stesso numero di comuni, passarono da nove a sette. Turano era sempre parte del distretto di Casalpusterlengo ( notificazione 23 giugno 1853).

Turano e Melegnanello 1850

In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Turano con 866 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento VI di Casalpusterlengo, circondario III di Lodi, provincia di Milano. Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 878 abitanti (censimento 1861) In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia (Circoscrizione amministrativa 1867) Nel 1869 al comune di Turano vengono aggregati i soppressi comuni di Melegnanello e Robecco Lodigiano ( R.D. 29 gennaio 1869 n. 4869)

popolazione residente nel comune : abitanti 2221 ( censimento 1871), abitanti 2283 ( Censimento 1881), abitanti 2275 (Censimento 1901), abitanti 2458 (Censimento 1911), abitanti 2362 (Censimento 1921). Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Lodi della provincia di Milano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Sino al 1928 il comune mantenne la denominazione di Turano e successivamente a tale data il comune assunse la denominazione di Turano Lodigiano (R.D. 20 dicembre 1928 n. 3175) popolazione residente: abitanti 2300 ( Censimento 1931), abitanti 2178 ( Censimento 1936). Nel 1937 al comune di Turano Lodigiano vennero aggregate, una zona di territorio staccata dal comune di Credera di Rubbiano, in provincia di Cremona e una zona di terreno disabitata, staccata dal comune di Moscazzano, in provincia di Cremona; sempre nel 1937 dal comune di Turano Lodigiano vennero staccate, una zona di territorio disabitata, aggregata al comune di Moscazzano e una zona di territorio aggregata al comune di Credera di Rubbiano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Turano Lodigiano veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio, popolazione residente: abitanti 2281 (Censimento 1951), abitanti 1817 ( Censimento 1961), abitanti 1416 (Censimento 1971) nel 1971 il comune di Turano Lodigiano aveva una superficie di ettari 16.

popolazione residente nel comune : abitanti 2221 ( censimento 1871), abitanti 2283 ( Censimento 1881), abitanti 2275 (Censimento 1901), abitanti 2458 (Censimento 1911), abitanti 2362 (Censimento 1921). Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Lodi della provincia di Milano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Sino al 1928 il comune mantenne la denominazione di Turano e successivamente a tale data il comune assunse la denominazione di Turano Lodigiano (R.D. 20 dicembre 1928 n. 3175) popolazione residente: abitanti 2300 ( Censimento 1931), abitanti 2178 ( Censimento 1936). Nel 1937 al comune di Turano Lodigiano vennero aggregate, una zona di territorio staccata dal comune di Credera di Rubbiano, in provincia di Cremona e una zona di terreno disabitata, staccata dal comune di Moscazzano, in provincia di Cremona; sempre nel 1937 dal comune di Turano Lodigiano vennero staccate, una zona di territorio disabitata, aggregata al comune di Moscazzano e una zona di territorio aggregata al comune di Credera di Rubbiano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Turano Lodigiano veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio, popolazione residente: abitanti 2281 (Censimento 1951), abitanti 1817 ( Censimento 1961), abitanti 1416 (Censimento 1971) nel 1971 il comune di Turano Lodigiano aveva una superficie di ettari 16.

********************************************************

Edifici storici

La chiesa di Santa Maria Assunta

La chiesa di Santa Maria Assunta

La prima attestazione di un insediamento religioso a Turano risale al XIII secolo, quando la chiesa di Turano intitolata a Santa Maria Assunta fu tra le istituzioni ecclesiastiche lodigiane tassate dal papato nella “talia” del 1261, dove figurava sottoposta alla giurisdizione della pieve di Cavenago d’Adda (C.D. Laudese 1879-1885,II,354) Nel 1485 fu fondata la chiesa della Madonna Addolorata dove dal 1502 si insediò una comunità di Serviti, poi soppressa nel 1772 ( convento di San Lorenzo). Il 25 giugno 1505 la famiglia Mozzanica devolse un ricco lascito a beneficio del rettore secolare di Santa Maria Assunta (Agnelli 1917 a) Nel 1584 la chiesa di Santa Maria Assunta di Turano fu censita come parrocchia con il titolo di rettoria nel riordinamento della struttura territoriale ecclesiastica del lodigiano seguita al Concilio di Trento ( Chiese parrocchiali di Lodi 1584) La parrocchia di Turano nel 1619 figurava compresa nel vicariato di Cavenago d’Adda ed era officiata da un rettore; vi erano state istituite le confraternite del Santissimo Sacramento e della Dottrina Cristiana: la parrocchia contava 774 anime e comprendeva la chiesa del convento dei monaci Serviti ( descriptio 1619) Nel 1690 la parrocchia contava 650 anime e vi era stato eretto l’oratorio di S. Geronimo; Turano era compreso nel vicariato di Bertonico ( descriptio 1690) . Secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a favore delle parrocchie dello Stato di Milano, la parrocchia di Turano possedeva fondi per pertiche 178,18 il numero delle anime conteggiato tra Pasqua del 1779 e quella del 1780, era di 790 ( nota parrocchie dello Stato di Milano, 1781). Nel 1786 Turano era compresa nel vicariato di Bertonico; il numero delle anime ammontava a 788 (Parrocchie 1786) Turano nel 1859 apparteneva al vicariato di Castiglione d’Adda, il diritto di nomina del parroco spettava alla famiglia Calderaia, contava 1100 anime e comprendeva l’oratorio di S. Gerolamo ( Stato del clero 1859) nel 1910 il numero delle anime ammontava a 1406; Turano era compreso nel vicariato di Castiglione d’Adda (Parrocchie 1910), la parrocchia di Turano Lodigiano nel 1989 era compresa nel vicariato di Casalpusterlengo (Guida diocesi Lodi 1987, Guida diocesi Lodi 1980).

È la «sfera centrifuga centripeta», imponente struttura in marmo bianco di Carrara del diametro di 2,2 metri e del peso di 3 tonnellate, collocata nella piazza della chiesa dell' Assunta. Un dono per Turano Lodigiano, di Gert Marcus (artista di fama internazionale nato ad Amburgo nel 1914 e morto a Stoccolma nel 2008) realizzata nel 1972 e donata nel 2000 al comune di Turano Lodigiano frutto dell' amicizia che lega l' artista scandinavo al parroco, don Luigi Gatti, e a Guido Oldani, storico e poeta di Melegnano.

È la «sfera centrifuga centripeta», imponente struttura in marmo bianco di Carrara del diametro di 2,2 metri e del peso di 3 tonnellate, collocata nella piazza della chiesa dell' Assunta. Un dono per Turano Lodigiano, di Gert Marcus (artista di fama internazionale nato ad Amburgo nel 1914 e morto a Stoccolma nel 2008) realizzata nel 1972 e donata nel 2000 al comune di Turano Lodigiano frutto dell' amicizia che lega l' artista scandinavo al parroco, don Luigi Gatti, e a Guido Oldani, storico e poeta di Melegnano.

purtroppo nel 2012 collassata su se stessa e andata totalmente distrutta.

purtroppo nel 2012 collassata su se stessa e andata totalmente distrutta.

In questa chiesa si può godere musiche dell'organo settecentesco di autore sconosciuto con interventi di Franceschini (1844) e Cesare Cavalli (tra XIX e XX secolo). Posto sopra l'ingresso principale; facciata composta da23 canne in stagno appartenenti al Principale 8' formanti un prospetto ad una cuspide con bocche delle canne allineate al labbro superiore a mitria. La nota prodotta dalla canna maggiore è il Do2; quella prodotta dalla canna minore è il Sib3 del Principale. Somiere maestro del tipo a tiro con 10 stecche e 45 ventilabri con borsini collocati all'interno della segreta. I tasti Do1 e Re1 sono collegati anche ai ventilabri Do2 e Re2. Tutti i registri di canne sul somiere maggiore cominciano dal Mi1. Collocazione a finestra per una tastiera scavezza di 47 tasti (Do1-Re5) con tasti diatonici ricoperti di bosso e cromatici in ebano. Pedaliera (ricostruita) a leggio di 18 pedali (Do1-La2); estensione reale del registro di pedale Do1-Si1.

Principale 8'

Ottava 4'

Quinta decima

Decima nona

Vigesima seconda

Vigesima sesta

Vigesima nona

Cornetta tre file

Flauto in XII

Voce Umana

Contrabbassi

Lo strumento è stato restaurato nel 2009 dalla Bottega Organaria di Cremonesi & D'Arpino di Soncino (CR)

Dopo il restauro negli anni dal 2009 al 2013 hanno avuto occasione di fare ascoltare le magiche sonorità di questo strumento nell'ambito dell'Autunno organistico Lodigiano promosso dall'Accademia Maestro Raro i maestri: Marco Rossi (2009), Enrico Viccardi (2010), Fabiana Ciampi (2011), Montserrat Torrent (2012), Jeremy Joseph (2013)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

La chiesa di Sant’Ilario a Melegnanello

Questa chiesa ha origini remote, ma il primo documento che riporta il suo nome è quello del 1261 quando dovette pagare, al notaio Guala, Legato Pontificio della Diocesi di Lodi, 12 denari imperiali. Nel 1526 l’intero edificio venne riedificato a spese di Alessandro Mezzani confermando il Jus Patronato che in precedenza era sempre stato della sua famiglia. Con il passaggio del feudo ai Visconti il patronato feudale venne a scomparire. Giungendo ai giorni nostri attraverso restauri e donazioni che hanno portato all’antico splendore il quadro di S. Ilario Vescovo, a cura della professoressa Conca di Lodi, al rifacimento della facciata, al restauro della parte decorativa e degli arredi, nel 1992 vi è stato collocato il nuovo altare di fronte ai fedeli e l’ambone, opere dell’artista Tuffetti Mario di Mozzanica (BG)

Anche in questa chiesa si può godere delle musiche dell'Organo del XIX secolo di anonimo, con intervento di Biroldi (1886). E' collocato in cantoria sopra l'ingresso principale. Facciata di 23 canne in una campata a cuspide; la canna maggiore è il La1 del Principale 8B. Una tastiera di 50 note da Do1 a Fa5 con prima ottava scavezza. Pedaliera a leggio di 18 note da Do1-Fa2 costantemente unita alla tastiera, con prima ottava cromatica; il Mi2 aziona la Terza Mano ed il Fa2 il Rollante. In basso a destra pedaloni per il Tiratutti e la Combinazione libera alla lombarda.

Principale 8 BII Principale 8 B

Tromba 8 S Principale 8 S

Fagotto B Ottava 4B

Flauto 8 S Ottava 4 S

Viola 4 B Decima V2

Flauto 4 S Decima nona

Ottavino 2 S Vigesima seconda

Cornetto due file S Vigesima sesta e nona

Voce Umana Bombarda 16

Fisarmonica Contrabbasso 16 e rinforzi

Negli anni dal 2004 al 2013 hanno avuto occasione di fare ascoltare le magiche sonorità di questo strumento nell'ambito dell'Autunno organistico Lodigiano, promosso dall'Accademia Maestro Raro; i maestri: Enrico Viccardi (2004) Lidia Cremona (2005), Matteo Golizio (2006), Alessandro Rizzotto (2007), Francesco Saverio Pedrini (2008) Simone Quaroni (2010).

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Palazzo Calderari www.palazzocalderari.it/ <---clicca qui di fianco x Tutte le notizie relative al Palazzo

www.palazzocalderari.it/ <---clicca qui di fianco x Tutte le notizie relative al Palazzo

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina Braglia Il nome di origine celtica indicava casa di abitazione con terre fruttifere. La posizione del complesso dà la sensazione, di essere un luogo da cui si domina il territorio circostante può essere considerato tra i luoghi più antichi di Turano in cui erano insediati i Celti, nei secoli passò ai Mozzanica che nel 1485 fecero erigere il Monastero di San Lorenzo dei Padri Serviti di Maria. E’ da considerarsi una delle cascine monumentali del Lodigiano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", è rappresentato come un singolo lotto (indicativo forse sia dei fabbricati che degli spazi cortilizi) di forma molto articolata, circondato da tre piccoli orti e, a nord, da un grande giardino . I confini nord ed est coincidono con buona approssimazione con i fronti con medesimo orientamento della casa padronale e dei corpi annessi attuali il muro di cinta che oggi delimita la proprietà a sud est è allineato con la strada d'ingresso settecentesca e con il confine sud est del lotto. A sud nella mappa è indicato un aggetto; oggi ha l'orientamento del confine est del lotto in questa parte l'arcone di ingresso alla cascina, che appare però traslato di qualche metro a ovest rispetto al confine stesso Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta la Brajla, giardino unito e orto de' pigionanti", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. Il 18 febbraio 1866 la cascina fu intestata al dott. fisico Carlo Premoli del fu Francesco in seguito all'atto di acquisto rogato in data 16 dicembre 1865 dal notaio Settimio Crociolani di Lodi (al n. 1497 del suo repertorio).La mappa catastale del 1867 permette di riscontrare con maggior precisione la corrispondenza tra l'attuale casa padronale con gli annessi fabbricati a est e a ovest (ma il muro di cinta della proprietà ne ricalca il sito. La cascina appare inoltre ampliata a sud con la costruzione di un nuovo fabbricato (probabilmente una stalla, date le dimensioni) oltre il quale si estende un secondo cortile, e con un lungo corpo di fabbrica ortogonale al fronte sud della casa padronale, innestatato all'estremità ovest del fabbricato. Entrambi non esistono più. A questa data invece anche gli annessi alla casa padronale esistono per certo. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco

Il nome di origine celtica indicava casa di abitazione con terre fruttifere. La posizione del complesso dà la sensazione, di essere un luogo da cui si domina il territorio circostante può essere considerato tra i luoghi più antichi di Turano in cui erano insediati i Celti, nei secoli passò ai Mozzanica che nel 1485 fecero erigere il Monastero di San Lorenzo dei Padri Serviti di Maria. E’ da considerarsi una delle cascine monumentali del Lodigiano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", è rappresentato come un singolo lotto (indicativo forse sia dei fabbricati che degli spazi cortilizi) di forma molto articolata, circondato da tre piccoli orti e, a nord, da un grande giardino . I confini nord ed est coincidono con buona approssimazione con i fronti con medesimo orientamento della casa padronale e dei corpi annessi attuali il muro di cinta che oggi delimita la proprietà a sud est è allineato con la strada d'ingresso settecentesca e con il confine sud est del lotto. A sud nella mappa è indicato un aggetto; oggi ha l'orientamento del confine est del lotto in questa parte l'arcone di ingresso alla cascina, che appare però traslato di qualche metro a ovest rispetto al confine stesso Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta la Brajla, giardino unito e orto de' pigionanti", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. Il 18 febbraio 1866 la cascina fu intestata al dott. fisico Carlo Premoli del fu Francesco in seguito all'atto di acquisto rogato in data 16 dicembre 1865 dal notaio Settimio Crociolani di Lodi (al n. 1497 del suo repertorio).La mappa catastale del 1867 permette di riscontrare con maggior precisione la corrispondenza tra l'attuale casa padronale con gli annessi fabbricati a est e a ovest (ma il muro di cinta della proprietà ne ricalca il sito. La cascina appare inoltre ampliata a sud con la costruzione di un nuovo fabbricato (probabilmente una stalla, date le dimensioni) oltre il quale si estende un secondo cortile, e con un lungo corpo di fabbrica ortogonale al fronte sud della casa padronale, innestatato all'estremità ovest del fabbricato. Entrambi non esistono più. A questa data invece anche gli annessi alla casa padronale esistono per certo. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina La Grande a Melegnanello Un complesso del XVIII - XX secolo che già dal nome fa capire immediatamente quale rilevanza rivestisse sul territorio, posta proprio al centro di Melegnanello, il confronto con il cimitero di Melegnanello, che è nell’angolo in alto a sinistra, quel quadratino biancheggiante, in questa immagine aerea (Google Earth) dà una idea della sua grandezza. La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", era a corte chiusa e occupava un lotto quadrangolare poco più piccolo dell'attuale sito della cascina. I confini est (con la strada) e sud coincidevano con gli attuali. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 25 pertiche e 8 tavole ed era stimata valere 215 scudi e 2 lire. Attualmente sul sito della cascina settecentesca sono il porticato d'ingresso, che però non presenta particolarità utili a darne una datazione, e in parte la stalla, che tuttavia è senz'altro più recente ed ha un differente ingombro rispetto alle preesistenze settecentesche.

Un complesso del XVIII - XX secolo che già dal nome fa capire immediatamente quale rilevanza rivestisse sul territorio, posta proprio al centro di Melegnanello, il confronto con il cimitero di Melegnanello, che è nell’angolo in alto a sinistra, quel quadratino biancheggiante, in questa immagine aerea (Google Earth) dà una idea della sua grandezza. La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", era a corte chiusa e occupava un lotto quadrangolare poco più piccolo dell'attuale sito della cascina. I confini est (con la strada) e sud coincidevano con gli attuali. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 25 pertiche e 8 tavole ed era stimata valere 215 scudi e 2 lire. Attualmente sul sito della cascina settecentesca sono il porticato d'ingresso, che però non presenta particolarità utili a darne una datazione, e in parte la stalla, che tuttavia è senz'altro più recente ed ha un differente ingombro rispetto alle preesistenze settecentesche.

Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato l'otto febbraio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta di Melegnanello con casa da piggionanti e fittabile", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima Il 22 luglio 1843 tutta la partita intestata a Giuseppa Peluso Cima in Melegnanello viene trasferita a Pietro Negroni del fu Giovanni in seguito all'acquisto effettuato in data 20 giugno 1843 con rogito del notaio Achille Marocco di Milano. Il 15 agosto 1856 i beni del Negroni vengono dichiarati eredità giacente in seguito alla morte dello stesso avvenuta in data 14 giugno 1856. Solo il 9 luglio 1857 vengono intestati a Carlo Negroni del fu Giovanni e Giovanni Battista Negroni del fu Giuseppe in parti uguali. La mappa catastale del 1867 attesta la permanenza del portico su strada , forse ristrutturato nel corso del tempo, e l'avvenuta edificazione della stalla ad esso adiacente che chiude a sud la corte. E' riconoscibile anche la casa padronale, il cui ingombro coincide sostanzialmente con l'attuale (oggetto tuttavia senz'altro di una successiva ristrutturazione).La mappa catastale del 1897 documenta l'avvenuta edificazione della stalla dei cavalli sita nella zona ovest della corte e di un rustico con forma a pettine a nord di questa, tuttora esistente ma rimaneggiato, del quale doveva fare parte il piccolo corpo di fabbrica (probabilmente una porcilaia), che oggi appare isolato. Quest'ultimo presenta elementi decorativi molto simili a quelli della stalla dei cavalli e potrebbe essere coevo ad essa. La cascina risulta intestata nel 1888 a Carlo Negroni, figlio del fu Giovanni.

La casa padronale, pur conservando tuttora l'ingombro in pianta di quella costruita entro il 1867, appare essere stata ristrutturata in epoca più recente. In particolare la facciata est è stata "nobilitata" dall'aggiunta di lesene ioniche di ordine gigante, di un portico su eleganti pilastrini sormontato da terrazza e di una balaustra posta sopra la grondaia del tetto, con funzione prettamente decorativa. I particolari architettonici e i materiali impiegati inducono a datare l'intervento ai primi decenni del Novecento, in ambito culturale eclettico.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina Mairaga,  ingresso alla corte

ingresso alla corte La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro". La corte su cui si articola oggi la cascina conserva pressoché invariata la forma del lotto settecentesco, ad eccetto della zona nord est, dove nel 1723 era una lunga appendice dove invece oggi la corte si ferma. La mappa al solito non riporta il tracciato degli edifici che occupavano l'appezzamento. Gli edifici che compongono oggi la cascina sono probabilmente per lo più ottocenteschi, ma non è escluso che almeno in parte ricalchino il sito di preesistenze del secolo precedente. L'edificio posto a ovest dell'arco di ingresso alla corte, forse una ex casara, con la parete nord ritmata da grossi contrafforti, potrebbe essere piuttosto vecchio, come pure il piccolo fabbricato a due piani.

La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro". La corte su cui si articola oggi la cascina conserva pressoché invariata la forma del lotto settecentesco, ad eccetto della zona nord est, dove nel 1723 era una lunga appendice dove invece oggi la corte si ferma. La mappa al solito non riporta il tracciato degli edifici che occupavano l'appezzamento. Gli edifici che compongono oggi la cascina sono probabilmente per lo più ottocenteschi, ma non è escluso che almeno in parte ricalchino il sito di preesistenze del secolo precedente. L'edificio posto a ovest dell'arco di ingresso alla corte, forse una ex casara, con la parete nord ritmata da grossi contrafforti, potrebbe essere piuttosto vecchio, come pure il piccolo fabbricato a due piani.

Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, denominato "possessione la Majraga", fu assegnato a Teresa Peluso maritata Vassalli. Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà.Il 30 gennaio 1849 la cascina fu intestata ai nobili Francesco Peluso, Benedetta Peluso maritata Martignoni, e Vittoria Pelsuso maritata Crivelli Visconti, fratello e sorelle, in comune, in seguito alla divisione tra gli eredi di Vittoria Calderara fatta dgli ing. Stoppani e Cadoretti il 20/3/1846 e depositata presso il notaio Giuseppe Velini di Milano (atto 5 maggio 1846). Nell'atto la cascina è descritta analiticamente. A nord era l'andito d'ingresso, probabilmente quello tuttora esistente, con accanto un portico a sei campate con granaio superiore. Presso il portico era la casera, col "casirolo del sale"; quindi la casa del fittabile, con sala, saletta, cucina, forno, cantina e stanze superiori, in parte sopra ad un portico, e sottotetto (granaio). Seguiva a ovest il "casello per la produzione del formaggio". A ovest della corte erano dei porcili (non più esistenti), e quindi un arsenale, una tinaia, dei pollai. C'era poi un portico a 17 campate sul quale si aprivano le stalle.

L'otto maggio 1849 la cascina veniva intestata all'ing. Antonio, a don Carlo e a Luigi Premoli, fratelli, figli del fu Francesco, per acquisto, come da atto in data 6 marzo 1849 n. 3112 del notaio Giuseppe Velini di Milano. L'otto maggio 1862 la cascina passava al dr. Carlo Premoli del fu Francesco per divisione, come da atto in data 25 marzo 1862 rogato da Pietro Commizzoli, notaio di Lodi. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza di un nuovo fabbricato lungo il confine sud della corte, sul sito dell'ala sud del portico.

Il portico è però oggi un corpo continuo a L ed è possibile che con la successiva demolizione della piccola corte quadrata a sud est, l'ala ovest della stessa sia stata ricostruita riconnettendola al portico di recente costruzione. La cascina nel 1887 apparteneva a Carlo Premoli del fu Francesco sul viale d’accesso si possono vedere due leoni in pietra, dei quattro, che precedentemente ornavano il ponte sulla Muzza sul viale che portava da Palazzo Calderari a Melegnanello,

gli altri due, non si sa perchè, furono portati a Ospedaletto Lodigiano e messi all’ingresso della strada per cascina Villafranca di mezzo( Griona) detta da allora “Cascina dei due leoni”

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina Robecco Questo insediamento ha origini antichissime, di cui non si trova traccia se non a partire dal 1290 in un documento di investitura vescovile, in un altro documento conservato nell’Archivio delle Monache di S. Chiara Vecchia del 1309 è nominato il Lago di Ribecco, quale probabile palude o acquitrino formato in quella zona dalle esondazioni dell’Adda, o dai resti di quello che era il lago Gerundo. In altri documenti risulta che fu saccheggiato nel 1483 dai Cremaschi assieme alle località di Belvignate. Cascina delle Donne, e Cavenago e di nuovo il 29 aprile del 1509 Robecco venne saccheggiato e rapinato del bestiame e portati a Crema alcuni prigionieri.

Questo insediamento ha origini antichissime, di cui non si trova traccia se non a partire dal 1290 in un documento di investitura vescovile, in un altro documento conservato nell’Archivio delle Monache di S. Chiara Vecchia del 1309 è nominato il Lago di Ribecco, quale probabile palude o acquitrino formato in quella zona dalle esondazioni dell’Adda, o dai resti di quello che era il lago Gerundo. In altri documenti risulta che fu saccheggiato nel 1483 dai Cremaschi assieme alle località di Belvignate. Cascina delle Donne, e Cavenago e di nuovo il 29 aprile del 1509 Robecco venne saccheggiato e rapinato del bestiame e portati a Crema alcuni prigionieri.

Da un documento del 16 novembre 1559 risulta essere proprietà del nobile Giovanni Francesco Vignati, nel 1657 venne infeudato alla famiglia Trivulzi, passò poi ai Conti Bolagnos; con la creazione del Regno d’Italia e le nuove disposizioni amministrative nel 1869 fu aggregato a Turano. La mappa catastale del 1723 permette di verificare che a questa data il nucleo abitato di Robecco, a quest'epoca comune indipendente, sorgeva sul sito della cascina attuale. Non è possibile tuttavia trovare alcuna corrispondenza tra l'attuale disposizione dei fabbricati nella cascina e quella dell'insediamento più antico. Robecco aveva infatti due corti rurali, la seconda dotata di un piccolo oratorio posto sulla strada per Belvignate; vi erano inoltre alcuni singoli edifici indipendenti: una casa a nord delle due corti e altri due corpi di fabbrica a sud della strada citata. L'attuale cascina presenta invece un impianto a corte chiusa quadrangolare molto regolare, la cui ampiezza, da ovest a est, corrisponde a quella della corte, ma che si sviluppa di fatto su uno spazio che prende parte di entrambe le corti settecentesche.

Nel 1723 la corte maggiore, definita "casa da massaro", apparteneva ai Padri Barnabiti. Nel 1816 tutti i beni "del soppresso collegio de' Padri Barnabiti di S. Giovanni alle Vigne in Lodi" già confiscati dal Demanio Regio venivano messi all'asta. La contessa Vittoria Calderara Pino si aggiudicava per 42.000 lire la possessione di Robecco con la cascina (atto notarile rogato da Gio Batta Giudici in data 19 novembre 1816). La nuova proprietaria viene registrata negli atti catastali il 14 gennaio 1817. Poiché la contessa, vedova del conte Bartolomeo Calderara, era ancora proprietaria anche della corte, con questo acquisto si ponevano le premesse per la radicale ristrutturazione della cascina, con la creazione di una sola grande corte unitaria sul sito delle due. Il 9 agosto 1828 il complesso di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara veniva assegnato per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Giuseppa Peluso maritata Cima.

Il 24 ottobre 1866 la cascina Robecco fu intestata a Enrico Pecchi del fu Agostino in seguito all'acquisto avvenuto in data 29 gennaio 1866 (atto n. 1524 rogato dal notaio Settimo Crociolani di Lodi).La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con un impianto quasi del tutto immutato rispetto a quello di trent'anni prima (che doveva essere comunque il frutto di lavori recenti). Solo il profilo in pianta della grande stalla edificata sul lato nord appare leggermente murato e perfettamente coincidente con l'attuale, essendo stato probabilmente effettuato un leggero amplimanto o una ristrutturazione. Mutato è anche il disegno del fronte est, che tuttavia appare oggi del tutto rinnovato rispetto a quello che doveva essere l'aspetto tardo ottocentesco. Nel 1888 la cascina apparteneva ai fratelli e sorelle Pecchi del fu Enrico e alla vedova Annunciata Ranza in Pecchi.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina delle Donne,  Sorge sullo spalto dell’antico paleoalveo dell’Adda in posizione dominante su tutto il territorio circostante da cui il toponimo “supra ripe” ( somma riva) è questa l’antica Corte Sommaria. Il 1 aprile 1142 questo luogo fu dato in pegno ad Uberto de’ Casetti da Giovanni, vescovo di Lodi a cui era stato dato dai Milanesi, per far fronte ai costi che stavano conducendo contro Como.Il 15 giugno 1156 Lanfranco da Cassino Vescovo di Lodi successore di Uberto de’ Casetti , investiva di questi beni un certo Obizzone Notta, il 24 settembre 1164 l’Imperatore Federico Barbarossa avendo sotto la sua protezione il vescovo di Lodi e tutta la chiesa lodigiana confermò a titolo di feudo molti luoghi del lodigiano tra cui anche Corte Sommariva, nel 1167 furono investiti di questo luogo i Capitanei di Merlino, potentissimi signori del lodigiano; il 21 maggio 1299 il Vescovo di Lodi Bernerdo Talente alfine di far fronte alle necessità economiche dell’Episcopato affittò ad Antonio Fissiraga, di Lodi, molti beni tra cui le terre di Corte Sommariva. il 12 febbraio 1309 Antonio Fissiraga cambiò con il Vescovo Egidio Dell’Acqua, alcune proprietà al fine di tenere per se altri luoghi tra cui la corte e attraverso la moglie Palatina Tresseni ne dotò il Monastero di Santa Chiara Vecchia in Lodi. per secoli così Corte Sommariva divenne proprietà delle Monache di Santa Chiara, nel 1483 il luogo fu saccheggiato dalle incursioni oltre Adda dei cremaschi, poi sia gli avvenimenti sia eventi naturali erosioni e delle esondazioni dell’Adda, ne distrussero gli antichi edifici e il cascinale che man mano venne costruito assunse il nome di Cascina delle Donne dettato dal fatto che la proprietà era delle Monache di Santa Chiara.

Sorge sullo spalto dell’antico paleoalveo dell’Adda in posizione dominante su tutto il territorio circostante da cui il toponimo “supra ripe” ( somma riva) è questa l’antica Corte Sommaria. Il 1 aprile 1142 questo luogo fu dato in pegno ad Uberto de’ Casetti da Giovanni, vescovo di Lodi a cui era stato dato dai Milanesi, per far fronte ai costi che stavano conducendo contro Como.Il 15 giugno 1156 Lanfranco da Cassino Vescovo di Lodi successore di Uberto de’ Casetti , investiva di questi beni un certo Obizzone Notta, il 24 settembre 1164 l’Imperatore Federico Barbarossa avendo sotto la sua protezione il vescovo di Lodi e tutta la chiesa lodigiana confermò a titolo di feudo molti luoghi del lodigiano tra cui anche Corte Sommariva, nel 1167 furono investiti di questo luogo i Capitanei di Merlino, potentissimi signori del lodigiano; il 21 maggio 1299 il Vescovo di Lodi Bernerdo Talente alfine di far fronte alle necessità economiche dell’Episcopato affittò ad Antonio Fissiraga, di Lodi, molti beni tra cui le terre di Corte Sommariva. il 12 febbraio 1309 Antonio Fissiraga cambiò con il Vescovo Egidio Dell’Acqua, alcune proprietà al fine di tenere per se altri luoghi tra cui la corte e attraverso la moglie Palatina Tresseni ne dotò il Monastero di Santa Chiara Vecchia in Lodi. per secoli così Corte Sommariva divenne proprietà delle Monache di Santa Chiara, nel 1483 il luogo fu saccheggiato dalle incursioni oltre Adda dei cremaschi, poi sia gli avvenimenti sia eventi naturali erosioni e delle esondazioni dell’Adda, ne distrussero gli antichi edifici e il cascinale che man mano venne costruito assunse il nome di Cascina delle Donne dettato dal fatto che la proprietà era delle Monache di Santa Chiara.

Nel 1782 il monastero di Santa Chiara venne soppresso e tutti i beni furono venduti. Nel registro del monastero di S. Chiara Vecchia di Lodi si trova una descrizione dei beni della possessione "Cassinarum de Donne de Cavenago" del 1475. La cascina comprendeva allora diversi edifici: una casa con quattro camere coperta da tetto in coppi, con accostata una "caminata" e un portico. Due portici di due campate con tetti in coppi e un portichetto contiguo su pilastri. Un forno con portichetto antistante coperto da tetto in coppi. Un locale con copertura di paglia, che era usato per la salatura (del formaggio?). Una "cassina" di quattro campate con tetto in coppi su pilastri ed una seconda con una stalla nella parte inferiore. Infine una casa con tetto in coppi , nuova, a due piani, con portichetto annesso. E' impossibile stabilire alcun rapporto tra questa descrizione e il bene oggi esistente ma pare del tutto plausibile che la cascina fosse già sul sito dell'attuale. L'atto documenta inoltre che fin dal XV secolo la denominazione di Cassina delle Donne ...In uno dei tanti contratti d'affitto della cascina stipulati dalle monache, datato 26 gennaio 1600, si specifica che occorrendo costruire edifici sulla possessione della cascina delle Donne o compiere altri lavori "pertinenti alle case, cassine et molino" il materiale sarebbe stato fornito dai fittabili, e solo nell'arco di due anni le monache l'avrebbero rimborsato; in cambio però il monastero si obbligava a fare "accomodare il torchio che possi lavorare da vino et oglio, et la pesta del riso quanto prima". Dunque a quest'epoca la cascina era dotata senz'altro di un mulino con torchio e ruote per la pilatura del riso; è probabile che si tratti dell'edificio posto poco a nord della casa padronale, dove la roggia Tibera compie un angolo retto, che tuttora scavalca in parte la roggia e che documenti più tardi (1732) denominano "torchio".La mappa catastale del 1723 permette di verificare con precisione quale era il sito effettivamente occupato dalla cascina a questa data e di avere un'immagine precisa della sua consistenza edilizia. La cascina si presenta con un aspetto molto simile all'attuale dal punto di vista tipologico: è un complesso di piccoli edifici isolati prossimi tra loro, che solo nella parte sud tendono a delimitare una corte chiusa. Il complesso è delimitato a nord e a est dalla strada per Cavenago, e ad ovest, per un tratto, dalla roggia Tibera. Nella zona sud è una grande corte delimitata da tre lunghi corpi di fabbrica, e dotata di un ingresso da sud, nei pressi dei quali sorge l'oratorio di S. Chiara (parte definita "casa da massaro" nei registri catastali del 1723). Di questa prima corte esiste oggi solo l'oratorio; la casa padronale A e l'edificio adiacente a nord mantengono l'allinemento del fabbricato che nel 1723 chiudeva a ovest il cortile.

All'inizio del XIX secolo il monastero di S. Chiara vecchia di Lodi veniva soppresso. Nel 1804 la cascina, nel frattempo diventata parte del comune di Robecco (cui era stato annesso quello di Cassina delle Donne) veniva intestata a Giovanni Adamo Kramer del fu Giovanni, l'ultimo livellario del soppresso monastero, che aveva acquistato all'asta il bene, come da rogito in data 27/10/1804 del notaio Alessandro Bellavita di Lodi.Nel 1815 la cascina veniva intestata a Carlo Andrea, Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer, figli del fu Carlo Adamo e alle sorelle Maria Carolina Luigia ed Amalia, a causa della morte del padre il avvenuta il 22 aprile 1815 e in conformità al testamento dello stesso (13/6/1814 consegnato al notaio Giorgio Sacchi di Milano). Il successivo otto luglio il notaio Francesco Maderna di Milano rogava le rinunce delle sorelle al bene in favore dei fratelli. Il 13 settembre 1844 la cascina veniva intestata ai soli Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer figli del fu Gio Adamo per rinucia da parte di Carlo Andrea Kramer in favore dei suoi fratelli. Il 5 settembre 1854 la cascina veniva intestata solo ai due fratelli Francesco e Ferdinando Kramer del fu Gio Adamo.Il 24 aprile 1862 la cascina restava intestata a solo uno dei fratelli Kramer figli del fu Gio Adamo Francesco, In seguito alla morte di Francesco Kramer, avvenuta in data 1/8/1866 e in conformità al suo testamento olografo3/3/1866 (atto di apertura 4/8/1866 n. 4535 del notaio Pharisen di Milano), il primo novembre 1866 la cascina veniva assegnata all'ing. Edoardo Kramer del fu Carlo Andrea, nipote di Francesco. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con un impianto, nella zona nord, quasi identico all'attuale. Risultano infatti essere state edificate le case coloniche poste a delimitare a ovest e a nord la corte dei lavoratori salariati. Al centro della corte sono due piccoli fabbricati che erano senz'altro di servizio, sostuiti più tardi da un corpo di fabbrica unico di servizio che occupa anche il sito dei fabbricati preesistenti. L'edificio che era prossimo al gomito formato dalla strada a nord est risulta demolito, mentre permane immutato l'edificio a est della stessa strada. A nord, l'edificio sul canale colatore è affiancato da un secondo corpo, oggi non più esistente; entrambi sono classificati nel 1887 come "fabbricati per azienda rurale". La corte sud e il mulino sulla roggia Tibera (accatastato come "pila da riso e torchio da olio ad acqua"). Gli edifici che sorgono sulla corte sud della cascina, oggi assai meno unitaria che nel Settecento e nell'Ottocento, sono in buona parte stati edificati dopo il 1897. La casa padronale, che presenta motivi decorativi liberty, potrebbe risalire al primo decennio del sec. XX; le stalle e i portici devono essere stati edificati più o meno nella stessa epoca, o comunque all'incirca entro i primi tre decenni del secolo, viste le tecniche costruttive tradizionali adottate. Più difficile è datare l'edificio a nord della casa padronale, che presenta un portico a T apparentemente ottocentesco, e una casa a due piani, priva di particolari elementi che ne consentano la datazione

Nel mese di agosto 2012 Ottorino Buttarelli, ex preside dell’istituto agrario di Codogno e da sempre appassionato d’arte, ispirato «dalla bellezza del posto e della chiesa, che ha le fattezze di una piccola costruzione umbra ». Tanto che anche Il parroco di Cavenago d’Adda don Giampiero Marchesini, non a caso, la chiami familiarmente «la Porziuncola » del Lodigiano, richiamando il santuario alle porte di Assisi dove morì San Francesco e Santa Chiara abbracciò «sorella povertà », Ha realizzato una

Nel mese di agosto 2012 Ottorino Buttarelli, ex preside dell’istituto agrario di Codogno e da sempre appassionato d’arte, ispirato «dalla bellezza del posto e della chiesa, che ha le fattezze di una piccola costruzione umbra ». Tanto che anche Il parroco di Cavenago d’Adda don Giampiero Marchesini, non a caso, la chiami familiarmente «la Porziuncola » del Lodigiano, richiamando il santuario alle porte di Assisi dove morì San Francesco e Santa Chiara abbracciò «sorella povertà », Ha realizzato una  mezzaluna in terracotta con l’immagine di Santa Chiara e il Crocifisso, incastonata sopra il portale d’ingresso della chiesa di Cascina Delle Donne a Turano. Per realizzare la formella Buttarelli ha impiegato tre mesi e una volta pronta ha voluto che fosse cotta nell’Antica Fornace di Milano in funzione dal 1400. La mezzaluna dove è ora sistemata la terracotta probabilmente in passato conteneva un affresco o una statua. L’ampiezza del vano non lascia dubbi al riguardo. Ma risalire all’originario manufatto è difficile, poiché l’Angelo della Storia ha già cambiato più volte il volto di questo luogo ameno a due passi dall’Adda. In principio la chiesa faceva parte del convento delle Clarisse risalente al 1200, mentre oggi al suo posto sorge la cascina della famiglia Barbieri. Di particolare pregio sono «l’abside con decorazione barocca e l’altare ligneo» precisa Buttarelli. L’occasione per visitarla è quando verrà celebrata la Santa Messa per la festa di Santa Chiara e il 4 ottobre in cui si ricorda San Francesco. Ma la chiesa è aperta anche tutto il Mese Mariano

mezzaluna in terracotta con l’immagine di Santa Chiara e il Crocifisso, incastonata sopra il portale d’ingresso della chiesa di Cascina Delle Donne a Turano. Per realizzare la formella Buttarelli ha impiegato tre mesi e una volta pronta ha voluto che fosse cotta nell’Antica Fornace di Milano in funzione dal 1400. La mezzaluna dove è ora sistemata la terracotta probabilmente in passato conteneva un affresco o una statua. L’ampiezza del vano non lascia dubbi al riguardo. Ma risalire all’originario manufatto è difficile, poiché l’Angelo della Storia ha già cambiato più volte il volto di questo luogo ameno a due passi dall’Adda. In principio la chiesa faceva parte del convento delle Clarisse risalente al 1200, mentre oggi al suo posto sorge la cascina della famiglia Barbieri. Di particolare pregio sono «l’abside con decorazione barocca e l’altare ligneo» precisa Buttarelli. L’occasione per visitarla è quando verrà celebrata la Santa Messa per la festa di Santa Chiara e il 4 ottobre in cui si ricorda San Francesco. Ma la chiesa è aperta anche tutto il Mese Mariano

"""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina San Lorenzo

Prende il nome dal Conte Lorenzo Mozzanica feudatario di Turano che nel 1485 fece erigere qui il Monastero dei Padri Serviti di Maria. i monaci ne presero possesso il 2 maggio 1502 e vi rimasero fino al 1772 quando l’ordine fu soppresso e il Monastero fu trasformato in cascinale. in seguito la vecchia chiesa profanata e distrutta fu in parte inglobata nel palazzo della casa padronale che si erge sulla parte più elevata della cascina. dal 1970 la cascina è disabitata e da allora l’incuria e il tempo ne hanno pian piano ridotto gli edifici in rovina. poco rimane dell’antica grande cascina. da ritenersi una delle cascine monumentali del Lodigiano.

Prende il nome dal Conte Lorenzo Mozzanica feudatario di Turano che nel 1485 fece erigere qui il Monastero dei Padri Serviti di Maria. i monaci ne presero possesso il 2 maggio 1502 e vi rimasero fino al 1772 quando l’ordine fu soppresso e il Monastero fu trasformato in cascinale. in seguito la vecchia chiesa profanata e distrutta fu in parte inglobata nel palazzo della casa padronale che si erge sulla parte più elevata della cascina. dal 1970 la cascina è disabitata e da allora l’incuria e il tempo ne hanno pian piano ridotto gli edifici in rovina. poco rimane dell’antica grande cascina. da ritenersi una delle cascine monumentali del Lodigiano.

La statua di S. Lorenzo come si presenta oggi 23 febbraio 2018 presso i ruderi di quello che fu il Convento di S. Lorenzo

Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso, eredi di Vittoria Peluso in Calderara, a sua volta sopravvissuta al marito Bartolomeo Calderari, si spartirono i beni ereditati fin dal 1828. Nell'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, troviamo citato anche il "corpo di case da piggionanti a S.t Lorenzo ed orti" che faceva parte della possessione di cascina Braglia (assai prossima). Il complesso fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. La mappa catastale del 1723 attesta che sul sito dell'attuale casa padronale della cascina, un alto fabbricato a C, esisteva una chiesa con convento, fondati, secondo le fonti bibliografiche, nel 1485 ed entrati in uso fin dal 1502. Non è possibile stabilire un confronto puntuale tra la struttura antica e l'edificio oggi esistente in quanto le parcelle catastali sono indicate nella mappa del 1723 molto sommariamente. Si può affermare che le murature della chiesa non esistono più (la chiesa doveva essere posta all'incirca a chiusura dell'alto corpo di fabbrica a C , a sud. E' possibile invece che parti risalgano alla funzione conventuale svolta dal 1502 al 1772, benché siano difficilmente databili, per vari motivi: il tipo dell'edificio alto a C che domina il cortile rurale è del tutto inconsueto per le cascine; presenta lungo il braccio centrale un portico a tre arcate sormontato da loggia altrettanto inconsueto; l'intera ala ovest è edificata sopra un basamento ...Nel 1771 il convento dei Padri Servtiti di Turano veniva soppresso e il 10 febbraio 1772 era messo all'asta. All'epoca vi abitavano cinque religiosi (tre sacerdoti e due laici). La chiesa, che era dotata di tre altari, veniva profanata il 13 febbraio con la traslazione della statua della Beata Vergine dei sette dolori (alla quale era intitolata una confratenita) alla chiesa parrocchiale di Turano. Il complesso dovette essere acquistato dai Calderari, perché nel 1833 compare tra le loro proprietà. La mappa catastale del 1867 mostra la conformazione precisa che aveva all'epoca l'ex convento (diventato esclusivamente cascina da circa 70 anni): si trattava di un unico edificio composto dall'attuale corpo alto a C e da ulteriori tre ali a est che formavano con esso una corte chiusa. Di questa seconda parte resta oggi solo l'ala sud, composta da una prima parte a due piani ortogonale all'ala est del corpo a C e da una stalla di medesima altezza, entrambi edifici di carattere chiaramente rurale, probabilmente edificati nel corso della prima metà dell'Ottocento per dotare l'ex convento di rustici necessari alla nuova funzione. E' possibile che anche il portico addossato lungo il fronte est dell'ala est del corpo a C fosse già stato edificato al 1867 (l'ala risulta avere una profondità identica a quella indicata nella successiva mappa catastale del 1897).La mappa catastale del 1897 attesta la costruzione di alcuni corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti che andarono ad integrare la dotazione di rustici di cui abbisognava la cascina: si riconosce in particolare la grande stalla posta a nord dell'ex edificio conventuale , tuttora esistente. Gli edifici d'abitazione risultano avere assunto la conformazione attuale, con il corpo alto a C e l'ala ad esso perpendicolare annessa a est, più bassa, mentre le altre due ali che formavano una corte chiusa risultano a questa data demolite. Appare però riconoscibile il piccolo forno annesso a sud all'ala ovest del corpo alto a C . La cascina risulta intestata nel 1887 alla Prebenda Parrocchiale di Turano, allora goduta dal parroco Silvestro Tadini, in virtù del Legato Galmozzi. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cascina Terenzano Il nome probabilmente ha origini romane (dalla Gens Terentia). i documenti più antichi che riferiscono di questo luogo sono del 1261 quando la sua chiesa ( per avere una chiesa allora doveva essere già un posto antico, grande e importante per i riferimenti di allora) pagò una tassa di nove denari imperiali al notaio Guala delegato Pontificio della Diocesi di Lodi, il 23 marzo 1359 Barnabò Visconti signore di queste terre, donò il luogo all’Ospedale S. Antonio in Milano, unitamente ad altri beni che possedeva nel Lodigiano; nel 1458 con la soppressione di questo Ospedale i beni di Terrenzano passarono all’Ospedale Maggiore di Milano; nel 1619 questi beni passarono in commenda a Monsignor Landriano Vescovo di Vigevano; alla fine del 1700 passò definitivamente a conti Brivio di Milano. Già allora questo era un grande cascinale con annesso Oratorio, dedicato a Maria Vergine degli Angeli,con il campanile romanico

Il nome probabilmente ha origini romane (dalla Gens Terentia). i documenti più antichi che riferiscono di questo luogo sono del 1261 quando la sua chiesa ( per avere una chiesa allora doveva essere già un posto antico, grande e importante per i riferimenti di allora) pagò una tassa di nove denari imperiali al notaio Guala delegato Pontificio della Diocesi di Lodi, il 23 marzo 1359 Barnabò Visconti signore di queste terre, donò il luogo all’Ospedale S. Antonio in Milano, unitamente ad altri beni che possedeva nel Lodigiano; nel 1458 con la soppressione di questo Ospedale i beni di Terrenzano passarono all’Ospedale Maggiore di Milano; nel 1619 questi beni passarono in commenda a Monsignor Landriano Vescovo di Vigevano; alla fine del 1700 passò definitivamente a conti Brivio di Milano. Già allora questo era un grande cascinale con annesso Oratorio, dedicato a Maria Vergine degli Angeli,con il campanile romanico  un mulino con pileria, un’osteria. Alla fine del 1959 il cascinale si spopolò e venne chiusa l’osteria, nei primi anni ottanta venne abbattuto il mulino e il vecchio oratorio non più adibito a funzioni religiose venne murato. Nella parte più antica della struttura si trovano edifici interessanti sotto l’aspetto architettonico dell’edilizia rurale. Lavori di riqualificazione di altri edifici, un tempo decadenti permettono di ammirare, in ordine una delle cascine ritenuta tra quelle monumentali più importanti del lodigiano. Al 1912 deve risalire una ristrutturazione della stalla dei cavalli posta a est dell'attuale ingresso alla cascina, su strada. La stalla reca infatti questa data sul fronte ovest, ma la struttura è senz'altro più vecchia, sia perché riconoscibile fin dalla mappa catastale del 1867, sia perché la presenza del solaio in legno su colonne in granito che spartiscono l'interno in tre corsie indica una data di costruzione senz'altro precedente. Fin dal sec. XIII esisteva una località "Tarenzano" dotata di chiesa autonoma. Nel 1359 i beni di Terenzano, allora appartenenti a Bernabò Visconti, furono donati all'ospedale di S. Antonio di Milano (che traeva nome dall'omonima chiesa). Con l'istituzione dell'Ospedale Maggiore di Milano, i beni dell'ospedale di S. Antonio furono accorpati a quelli del nuovo ente (1458), ma escludendo la possessione di Terenzano. La chiesa di S. Antonio fu invece istituita in commenda e i beni di Terenzano vennero a far parte delle sue rendite: questo avvenne entro la fine del sec. XVI, quando risulta essere commendatario il vescovo di Vigevano Marsilio Landriano. E' possibile che in questi secoli la località Terenzano fosse già dotata di un abitato, probabilmente prossimo alla chiesa, forse sul sito dell'attuale cascina. La mappa catastale del 1723 costituisce il primo documento dell'esistenza certa di una cascina sul sito dell'attuale. L'area occupata dalla cascina era sostanzialmente coincidente con quella dell'attuale corte principale, escludendo cioè la zona dei salariati, posta a est della stalla e del portico. Su questo sito sorgevano diversi corpi di fabbrica: un ampio edificio all'incirca rettangolare a nord, confinante con la strada (il cui andamento in questo punto era del tutto identico a quello dell'attuale strada provinciale); un corpo di fabbrica minore a sud ovest di questo; un edificio rettangolare stretto e lungo a sud; tre piccoli corpi di fabbrica presso il confine est. Sul sito dei corpi di fabbrica settecenteschi sorgono oggi altri fabbricati, per lo più con diversa dimensione e senz'altro successivi al 1723; tra i corpi di fabbrica che costituiscono oggi la cascina ve ne sono tuttavia tre dall'apparenza piuttosto vecchia, che potrebbero datare al 1723 se non prima ...Nel 1802, col rogito del notaio Gio Batta Giudici di Milano in data 2 settembre, il sig. Pietro Antonio Pioltini acquistava i fondi della soppressa abbazia di S. Antonio. Quindi, il 10 settembre, dichiarava le persone come quelle per conto delle quali aveva stipulato l'atto: Gio Batta Meleri, Giuseppe Pezzoli, le ditte Uboldi e Brunati, Bignami e Vassalli, gli eredi Greppi e Litta Modignani Gio Batta, anche come amministratore dell'eredità Sangiuliani. Nell'atto di vendita la cascina è descritta in modo analitico. L'insieme degli edifici e delle corti è molto complesso e non ricostruibile (ci sono riferimenti ad una mappa non conservata), ma alcune parti sembrano riconoscibili. Alla cascina si accedeva tramite una porta grande con spalle e arco, coperta da tetto, che potrebbe avere lasciato una traccia nel grande arco tamponato presente lungo il muro di cinta a nord, tra la stalla dei cavalli e la casa colonica . Ad un certo punto sono descritti un portico a sei campate ...Con rogito 4 luglio 1805 del notaio Stefano Mannoni di Milano, la ditta Uboldi e Brunetti vendeva la sua parte a Giuseppe Pezzoli. Con rogito 17 aprile dello stesso corrente anno e dello stesso notaio, Sangiuliani vendeva la sua parte sempre al Pezzoli. In seguito a questi atti il 18 giugno 1811 tutta la partita di 2173 pertiche e 17 tavole in Terrenzano era intestata a Giacomo Melleri, al cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo, a Gio Batta Litta Modignani ed agli eredi Greppi. Il 9 novembre 1818 tutta la partita veniva intestata ai soli cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo e Gio Batta Litta Modignani, in seguito ad atto notarile n. 2035 rogato da Benedetto Cacciatori di Milano. Il 27 giugno 1820 la cascina restava intestata al solo Giuseppe Poldi Pezzoli del fu Gaetano in seguito all'atto di acquisto stipulato in data 16 maggio 1820 con rogito del notaio Benedetto Cacciatore del fu Carlo..Il 5 marzo 1832, per atto di donazione inter vivos in data 29/11/1831 del notaio Luigi Negri di Monza, la cascina era intestata a Giacomo Poldi Pezzoli figlio del vivente Giuseppe, ancora minorenne. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza della nuova casa padronale edificata sul sito di un corpo di fabbrica più stretto e lungo preesistente. La casa è posta a ovest del viottolo di ingresso alla corte principale da nord. In pianta appare di dimensione identica all'attuale e l'aspetto dell'edificio è senz'altro compatibile con una datazione al tardo Ottocento. La grande stalla posta a sud dell'aia appare ingrandita (deve essere stato rifatto il portico che gira attorno) e il profilo in pianta è identico a quello dell'attuale stalla delle vacche. La cascina nel 1887 apparteneva al marchese Luigi Alberico Trivulzio di Gian Giacomo.

un mulino con pileria, un’osteria. Alla fine del 1959 il cascinale si spopolò e venne chiusa l’osteria, nei primi anni ottanta venne abbattuto il mulino e il vecchio oratorio non più adibito a funzioni religiose venne murato. Nella parte più antica della struttura si trovano edifici interessanti sotto l’aspetto architettonico dell’edilizia rurale. Lavori di riqualificazione di altri edifici, un tempo decadenti permettono di ammirare, in ordine una delle cascine ritenuta tra quelle monumentali più importanti del lodigiano. Al 1912 deve risalire una ristrutturazione della stalla dei cavalli posta a est dell'attuale ingresso alla cascina, su strada. La stalla reca infatti questa data sul fronte ovest, ma la struttura è senz'altro più vecchia, sia perché riconoscibile fin dalla mappa catastale del 1867, sia perché la presenza del solaio in legno su colonne in granito che spartiscono l'interno in tre corsie indica una data di costruzione senz'altro precedente. Fin dal sec. XIII esisteva una località "Tarenzano" dotata di chiesa autonoma. Nel 1359 i beni di Terenzano, allora appartenenti a Bernabò Visconti, furono donati all'ospedale di S. Antonio di Milano (che traeva nome dall'omonima chiesa). Con l'istituzione dell'Ospedale Maggiore di Milano, i beni dell'ospedale di S. Antonio furono accorpati a quelli del nuovo ente (1458), ma escludendo la possessione di Terenzano. La chiesa di S. Antonio fu invece istituita in commenda e i beni di Terenzano vennero a far parte delle sue rendite: questo avvenne entro la fine del sec. XVI, quando risulta essere commendatario il vescovo di Vigevano Marsilio Landriano. E' possibile che in questi secoli la località Terenzano fosse già dotata di un abitato, probabilmente prossimo alla chiesa, forse sul sito dell'attuale cascina. La mappa catastale del 1723 costituisce il primo documento dell'esistenza certa di una cascina sul sito dell'attuale. L'area occupata dalla cascina era sostanzialmente coincidente con quella dell'attuale corte principale, escludendo cioè la zona dei salariati, posta a est della stalla e del portico. Su questo sito sorgevano diversi corpi di fabbrica: un ampio edificio all'incirca rettangolare a nord, confinante con la strada (il cui andamento in questo punto era del tutto identico a quello dell'attuale strada provinciale); un corpo di fabbrica minore a sud ovest di questo; un edificio rettangolare stretto e lungo a sud; tre piccoli corpi di fabbrica presso il confine est. Sul sito dei corpi di fabbrica settecenteschi sorgono oggi altri fabbricati, per lo più con diversa dimensione e senz'altro successivi al 1723; tra i corpi di fabbrica che costituiscono oggi la cascina ve ne sono tuttavia tre dall'apparenza piuttosto vecchia, che potrebbero datare al 1723 se non prima ...Nel 1802, col rogito del notaio Gio Batta Giudici di Milano in data 2 settembre, il sig. Pietro Antonio Pioltini acquistava i fondi della soppressa abbazia di S. Antonio. Quindi, il 10 settembre, dichiarava le persone come quelle per conto delle quali aveva stipulato l'atto: Gio Batta Meleri, Giuseppe Pezzoli, le ditte Uboldi e Brunati, Bignami e Vassalli, gli eredi Greppi e Litta Modignani Gio Batta, anche come amministratore dell'eredità Sangiuliani. Nell'atto di vendita la cascina è descritta in modo analitico. L'insieme degli edifici e delle corti è molto complesso e non ricostruibile (ci sono riferimenti ad una mappa non conservata), ma alcune parti sembrano riconoscibili. Alla cascina si accedeva tramite una porta grande con spalle e arco, coperta da tetto, che potrebbe avere lasciato una traccia nel grande arco tamponato presente lungo il muro di cinta a nord, tra la stalla dei cavalli e la casa colonica . Ad un certo punto sono descritti un portico a sei campate ...Con rogito 4 luglio 1805 del notaio Stefano Mannoni di Milano, la ditta Uboldi e Brunetti vendeva la sua parte a Giuseppe Pezzoli. Con rogito 17 aprile dello stesso corrente anno e dello stesso notaio, Sangiuliani vendeva la sua parte sempre al Pezzoli. In seguito a questi atti il 18 giugno 1811 tutta la partita di 2173 pertiche e 17 tavole in Terrenzano era intestata a Giacomo Melleri, al cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo, a Gio Batta Litta Modignani ed agli eredi Greppi. Il 9 novembre 1818 tutta la partita veniva intestata ai soli cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo e Gio Batta Litta Modignani, in seguito ad atto notarile n. 2035 rogato da Benedetto Cacciatori di Milano. Il 27 giugno 1820 la cascina restava intestata al solo Giuseppe Poldi Pezzoli del fu Gaetano in seguito all'atto di acquisto stipulato in data 16 maggio 1820 con rogito del notaio Benedetto Cacciatore del fu Carlo..Il 5 marzo 1832, per atto di donazione inter vivos in data 29/11/1831 del notaio Luigi Negri di Monza, la cascina era intestata a Giacomo Poldi Pezzoli figlio del vivente Giuseppe, ancora minorenne. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza della nuova casa padronale edificata sul sito di un corpo di fabbrica più stretto e lungo preesistente. La casa è posta a ovest del viottolo di ingresso alla corte principale da nord. In pianta appare di dimensione identica all'attuale e l'aspetto dell'edificio è senz'altro compatibile con una datazione al tardo Ottocento. La grande stalla posta a sud dell'aia appare ingrandita (deve essere stato rifatto il portico che gira attorno) e il profilo in pianta è identico a quello dell'attuale stalla delle vacche. La cascina nel 1887 apparteneva al marchese Luigi Alberico Trivulzio di Gian Giacomo.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""